初めての展示とペイントツールで無理やりキャプションを作った話

レンタルギャラリーで初展示会開催!

今回は、私が初めて貸しギャラリーで

絵の展示をした時のお話です。

2018年6月に実際に展示をするわけですが

「展示」なんて人生初めてのこと。

『展示のやり方』『個展のやり方』

等で検索をかけ調べてはみたものの

分からない部分も多く

これはもう展示経験者に聞いてみよう!

ということで数年ぶりに従姉妹に連絡してみました。

彼女は、幼い頃から絵が上手く

ここ数年のうちに何度か展示をした経験がある

というのを思い出したのです。

が、主催したというわけではなく

「趣味で描いているだけなので絵は売らない」

という人なので

協力を引き受けてくれるかは分からなかったのですが

恐る恐る聞いてみたついでに

「二人展やらない?」

と言ってみたところ、なんと!!

快諾してくれましたー\(^o^)/

ああ、安心感。

経験者がいるというだけでなんて心強いのだろう。

とにかく展示における一連の手順は

憶えておきたかったので

宣伝も集客も私が全部引き受けることにして

必要なアドバイスをその都度もらい

彼女には自分の展示の準備に専念してもらうことになりました。

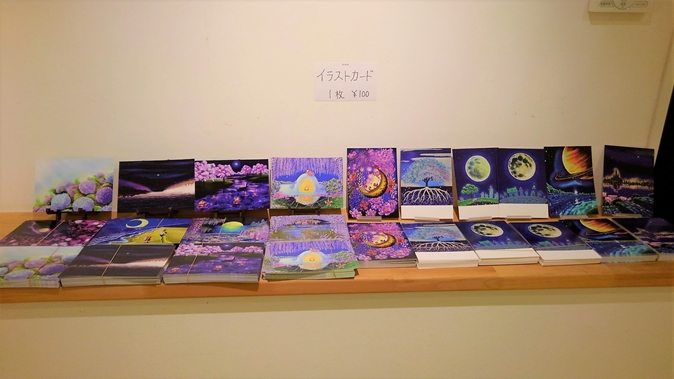

キャプションを作ってみよう

で、一番分からなかったのが

展示された絵の下にある「作品名と作家名」等々

が書いてある『キャプション』の作り方。

『キャプションの作り方』と検索すると

使えそうなのが一件ヒットするも

どうやら私のパソコンには無いアプリで

作成するという内容。

わざわざダウンロードするのも面倒だわ、と

思ったのでWindowsの

ペイントアプリで代用することにしました。

左上の「ファイル」から「新規」で開き

「表示」から「ルーラー」と「グリッド線」に

チェックを入れ

A4サイズで印刷したときにサンプルで貰った

「キャプション」と近いサイズになるように

印刷したときにどうなるかを想像しながら

だいたいこの辺りかな?と思うところに

図形の「直線」で線を引き、いらない部分を消し

作品名と作家名、金額などを記入する際の

境界線を真ん中より少し上に引き、完成。

こんな感じ ↓↓↓

この状態でコピーを保存しておけば

また次に使えるのでこのまま保存。

次のキャプション作成の時には

「上書き保存」ではなく「名前を付けて保存」にすると

延々と使えるので便利。

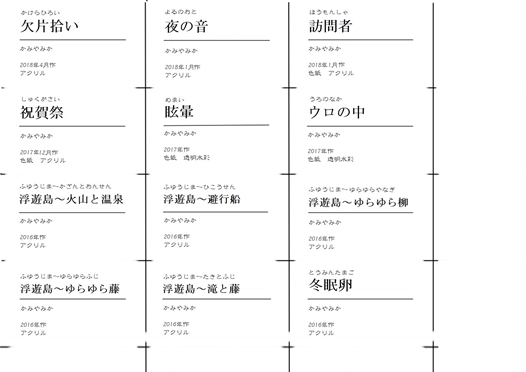

で、これに「作品名」などを記入するのですが

「テキスト(A)」から

好みのフォントとサイズを選び

バランスを見ながら書き込んでいきます。

私の場合は

「作品名・作家名・制作年月・画材」

を書き込みました。

金額は、当時はどういう基準で決めればよいのか

分からなかったので

小さい作品の金額だけ決めておいて

あとは当日、展示してみてから

自分だったらいくらぐらいなら買うかなぁ?

なんて考えながらマジックで

金額を書き込みました。

絵画の相場がだいたい号単価20,000円ほどで

若手だと15,000円ほど、というのは知っていたので

私のは3分の1ぐらいかなぁ、なんて思って

決めていました。

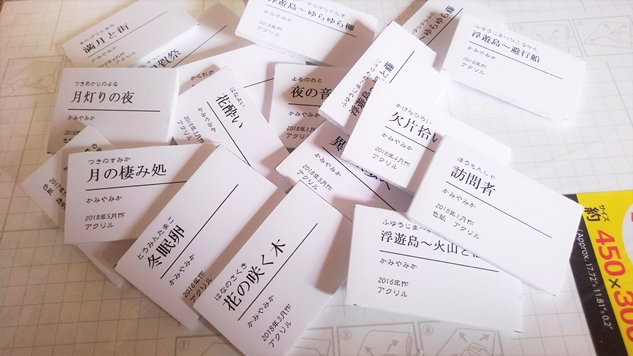

で、文字を入れたものがこちらです。

↓↓↓

厚手の光沢コピー用紙A4サイズに印刷した後

100均の『糊付きペーパーボード』に貼り付け

線に合わせてカッターでカットしました。

↓↓↓

ちょっと歪んでるけど自己流で作ったにしては

まぁまぁの出来では・・・♪

私は、厚手のボードを買ってしまい

ちょっと失敗したな、と思ったのは

ものすごくカットしづらいということでした。

もう少し、薄いボードにすれば

良かったかな。

搬入当日は、スタッフの方が手伝ってくださり

4時間近くかけて、なんとか完成。

ホントは搬入は2時間で済ませなければ

ならなかったのですが・・・。

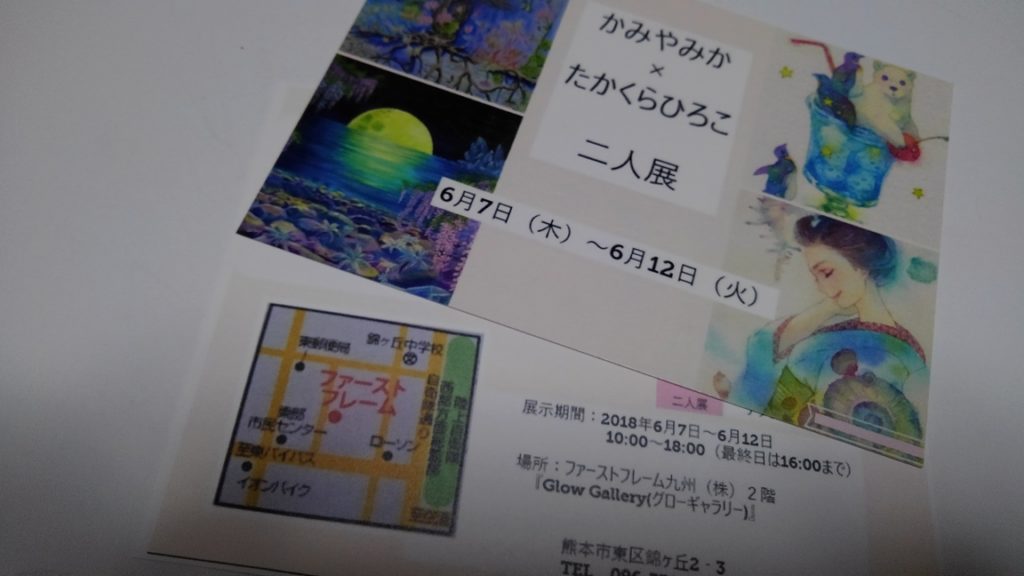

案内ハガキも忘れずに

案内ハガキを作成するために従姉妹に

数枚画像を送ってもらっていたので

コラージュアプリで自分のと合わせ文字入れし

印刷業者にデータを送り

300枚ほどコピーしてもらいました。

案内ハガキはギャラリーに少し置かせてもらい

後は近所の人、知人、職場の人

ちょっと会話が弾んだ知らない人に

ちょこちょこ配って50枚ほど残ったのを

憶えています。

配り切りたかったです。

ギャラリーさんが

地元の新聞に展示告知記事をだして

くださったこともあり

スタッフさんにも

「毎日毎日、人が多い」

と言われるほど、大盛況で

本当に有り難かったです。

実際に展示してみた結果は?

実際に展示してみて分かったことは

近所の人たちが思いのほか

喜んでくれるということです。

「絵描いてたなんて知らなかった!

画家さんだったのね」

「こんな展示会、初めて!」

「次やるときも、絶対呼んで!」

展示が終わって半年ほどたってから

「展示、次はいつやるの?」

特に年配の方などは

「私が生きているうちにやってね!」などなど

こちらが戸惑うほどに声をかけてくださるのです。

有難いことに数点の依頼もいただき

私がちょっと行動を起こしたことで

こんなにも喜んでいただけるのだな、と

感謝の気持ちでいっぱいです。

また次の展示会も見ていただけるよう

努めてまいりますので

どうぞよろしくお願いいたします。

読んでいただきありがとうございました。